发布时间:2022-10-31

发布时间:2022-10-31 点击次数:

点击次数:

十多年前,区块链还只是比特币的底层支撑,被视为极客们的实验。

然而,随着 2017 年 ICO 狂潮、2020 年 DeFi 爆发、2021 年 NFT 与元宇宙的走红,这项技术逐渐脱离“虚拟货币”的标签,成为世界级的科技热点。

如今,区块链正在从概念走向落地,它不仅关乎金融,更有可能成为 未来社会运转的新基石。

要理解区块链,关键是抓住它的三大特性:

去中心化

数据不再依赖单一机构,而是由全球多个节点共同维护。

不可篡改

一旦记录被写入区块,就难以被篡改,确保了数据的可信度。

智能合约

区块链上的程序能自动执行,减少人为干预,提升效率。

这意味着,区块链本质上是一台“信任机器”:它把原本需要中介机构解决的问题,交给了技术本身。

2017 年:价格狂热

新闻头条几乎都是“比特币突破 2 万美元”。背后反映的是大众第一次意识到区块链的潜力。

2020 年:DeFi 成风口

去中心化金融项目锁仓量快速增长,虚构数据:到 2020 年底全球 DeFi 锁仓量突破 400 亿美元。趋势是:区块链开始挑战传统银行功能。

2021 年:NFT 爆红

从艺术到游戏,再到虚拟地产,NFT 频频上新闻。虽然很多人只看到“天价交易”,但背后趋势是:数字确权 和 虚拟资产化 正在成为现实。

新闻只是表象,真正重要的是:区块链的叙事正在从“投机”转向“应用”。

跨境支付:基于区块链的支付能大幅降低时间与成本。

去中心化借贷:普通用户无需银行就能获得信贷服务。

稳定币与央行数字货币(CBDC):正在逐步改变货币体系。

区块链让商品全生命周期可追溯,杜绝假货。

虚构案例:2020 年,一家欧洲奢侈品集团将手袋生产流程上链,消费者扫码即可验证真伪。

病历上链:既保证隐私,又能跨机构共享。

药品追踪:避免假药流入市场。

到 2021 年,已有超过 30 家欧美医院 启动区块链病历试点(虚构数据)。

NFT 的兴起,让创作者直接与用户交易,减少中介剥削。

Beeple 的数字画作拍出 6900 万美元,是行业的里程碑事件。

爱沙尼亚早在 2017 年就探索“区块链数字身份”,中国也在司法、税务等领域试点区块链存证。

虽然区块链具备安全性,但现实应用中仍有挑战:

交易所被黑:2019 年币安遭黑客攻击,损失 7000 BTC;

智能合约漏洞:2020 年多起 DeFi 项目损失数亿美元;

私钥管理难题:助记词丢失,资产将永远无法找回。

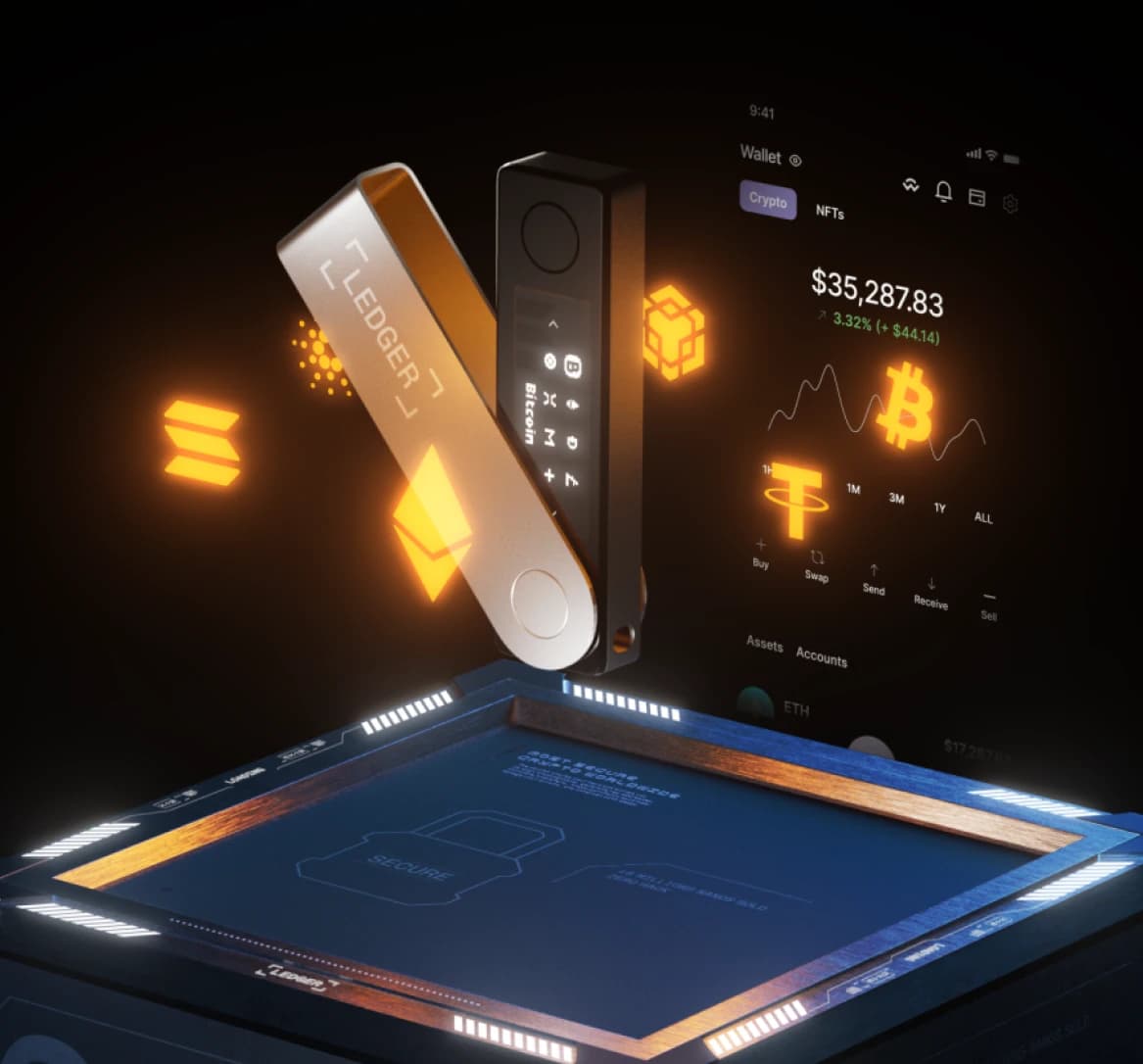

这推动了硬件钱包(如 Ledger)的普及。虚构数据:2020 年 Ledger 全球销量同比增长 65%,反映出用户安全意识的觉醒。

2017 年 ICO 狂潮,资本一度过度涌入;

2019–2020 年,风投机构重点布局基础设施与 DeFi;

2021 年,NFT 与元宇宙成为新宠,单季度融资超过 20 亿美元(虚构数据)。

中国:2017 年全面叫停 ICO,推动区块链“去投机化”;

美国:SEC 与 Ripple 案件,带来对证券属性的讨论;

欧洲:MiCA 框架初步成型,试图建立统一合规体系。

资本和监管共同作用,正在推动区块链产业走向成熟。

欧美:更注重技术创新与资本市场,态度积极;

亚洲:强调监管合规,日本、韩国走在前列,中国聚焦联盟链与国家战略;

新兴市场:拉美、非洲将区块链视为金融普惠的重要工具,尤其在高通胀地区。

这种差异意味着,区块链应用路径因地区而异,但总体趋势是一致的:逐步融入社会基础设施。

跨链互操作:单一公链无法满足需求,多链并存成为必然。

应用爆发:DeFi、NFT、元宇宙之外,更多行业将迎来上链机会。

安全与合规并重:硬件钱包普及、智能合约审计,以及合规监管框架将共同护航。

虚构预测:到 2023 年,全球区块链应用市场规模有望突破 1000 亿美元,其中 DeFi 与 NFT 占比超过 40%。

区块链已不再只是“技术概念”,而是在逐步成为推动未来社会变革的 驱动力。

它正在改变价值传递的方式,重塑金融秩序,提升产业透明度,甚至可能重新定义“信任”的意义。

对企业来说,它是数字化升级的引擎;

对个人来说,它是掌握身份与财富的新钥匙;

对社会来说,它是一种新的治理工具。

从概念到应用,区块链已经上路。未来世界的更多变革,都将与它密不可分。